学習してみました

以下、2025年3月14日(金)〈男女格差〉どんなものがあるの? から

1.格差って何?

【格差】・・・格差とは同類のものの間における程度などの差や違い。社会問題の一つとしての意味合いを込めてもちいられる語。貧富の差などの意味としても用いられる。

- 格差社会

- 貧富の差(経済格差)

- 所得格差

- 所得格差・賃金格差

- 情報格差

- 健康格差

- 医療格差

- 教育格差(学力格差)

- 恋愛格差

- 世代格差

- 一票の格差

- いろいろな格差の中でも、男女格差はある?

格差社会とは

収入や財産などの要因により、人間社会の構成員に階層化が生じ、その階層間の遷移が困難にな状態になっている社会を意味する語。マスメディアによる造語であり、経済学などの学術的な専門用語ではない。

経済的不平等とは

経済活動の過程において発生する富める者と、そうでない者の差の事。

社会的不平等とは

個人が社会における社会的地位・社会階級・社交界に等しく属していないとい状態。

※社会的不平等は経済的不平等とは異なるものだが、二者は関連性を持っている。社会的不平等は、経済的な資産や所得が不平等である状態を示す。

※社会的不平等は人種差別や男女差別、経済的不平等に関連付けられる。人々が同じ社会で同じように振舞おうとも、人種を始めとする差別によって、可能性や富を取れないことがある。

男女の不平等

社会的不平等の代表的な一つは、ジェンダーについての形態。ジェンダー不平等の根源は、人間が男女で役割を分担して行動することに深く関わっている、とりわけ経済的・政治的教育的な側面が取り上げられる。

その他にも

「人種による不平等」「身分制度による不平等」「年齢による不平等」「社会階級による不平等」など

2.女性がおかれている実態 2024年 厚生労働省

(1)働く女性の実情

労働力人口

女性 3124万人 男性 3801万人 合わせて 6925万人 女性の割合は 45.1%

産業別 雇用者数

女性

「医療,福祉」が669万人(女性雇用者総数に占める割合 24.0%)

「卸売業,小売業」516 万人(同18.5%)

「製造業」303万人(同10.8%)

「宿泊業,飲食サービス業」223万人(同8.0%)の順となっている。前年に比べ最も雇用者数の増加が大きい産業は、「宿泊業,飲食サービス業」(前年差13万人増、前年比6.2%増)であった。

男性

「製造業」が718万人(男性雇用者総数に占める割合21.9%)

「卸売業,小売業」454万人(同13.8%)

「建設業」320万人(同9.8%)、「運輸業,郵便業」258万人(同7.9%)の順となっている。前年に比べ最も雇用者数が増加した産業は、「製造業」(前年差9万人増、前年比 1.3%増)であった。

なお、雇用者数に占める女性比率(雇用者総数に占める女性の割合)が5割以上の産業は、「医療,福祉」(75.9%)、「宿泊業,飲食サービス業」(63.9%)、「生活関連サービス業,娯楽業」(60.6%)、「教育,学習支援業」(57.9%)、「金融業,保険業」(55.2%)、「卸売業,小売業」(53.2%)となっている。

雇用形態

女性は「無期の契約」が1,589 万人(女性雇用者総数に占める割合56.9%)「有期の契約」は827万人(同29.6%)となっている。

男性は「無期の契約」が2,195万人(男性雇用者総数に占める割合66.9%)、「有期の契約」は615万人(同18.7%)となっている。

一般労働者の賃金

女性一般労働者の正社員・正職員のきまって支給する現金給与額は、30 万1,600 円(前年比2.0%増)であった。うち所定内給与額(きまって支給する現金給与額から、超過労働給与額を差し引いた額)は28万1,800円(同2.0%増)

男性のきまって支給する現金給与額については、39万9,600円(前年比2.5%増)で、うち所定内給与額は36万3,600円(同2.8%増)

男女間 賃金格差

令和5年の一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)の所定内給与額は女性が26万2,600円、男性は35万900円となっており、男女間の賃金格差(男性=100.0とした場合の女性の所定内給与額)は74.8(前年75.7)となって

いる。

この格差について、学歴や年齢、勤続年数、役職(部長級、課長級、係長級などの役職)の違いによって生じる賃金格差生成効果(女性の労働者構成が男性と同じであると仮定して算出した女性の平均所定内給与額を用いて男性との比較を行った場合に、格差がどの程度縮小するかをみて算出)を算出すると、役職の違いによる影響が9.7と最も大きく、そのほか勤続年数の違いによる影響も3.7と大きくなっている。

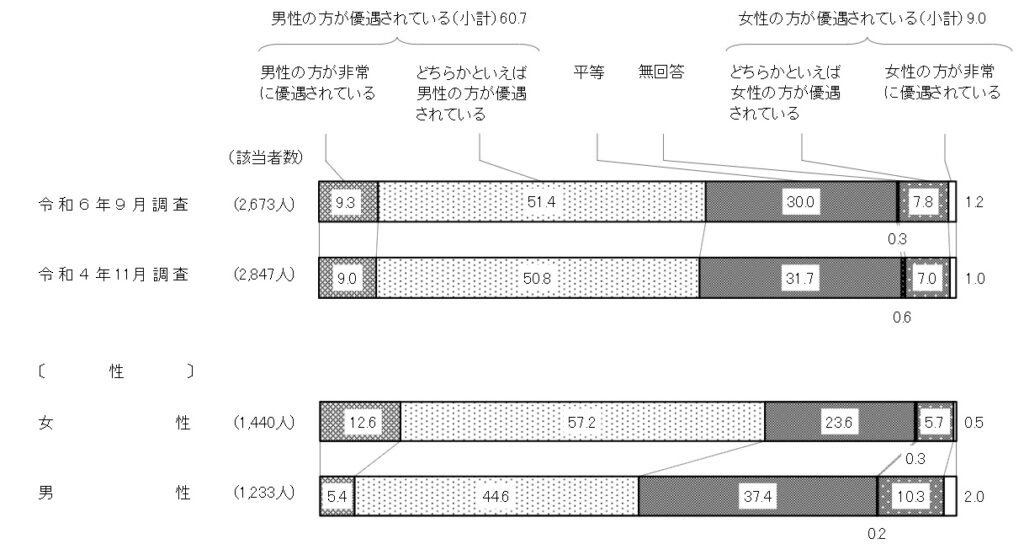

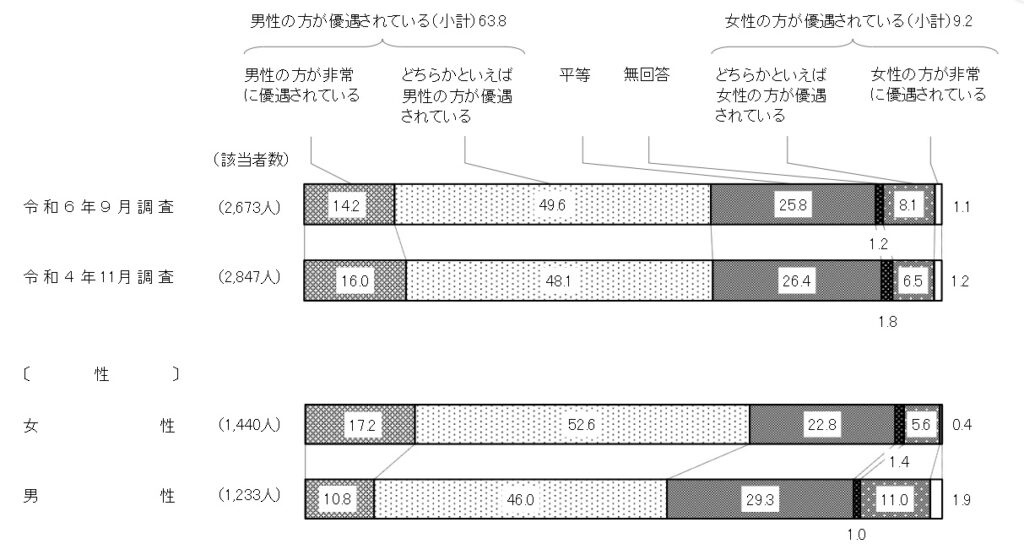

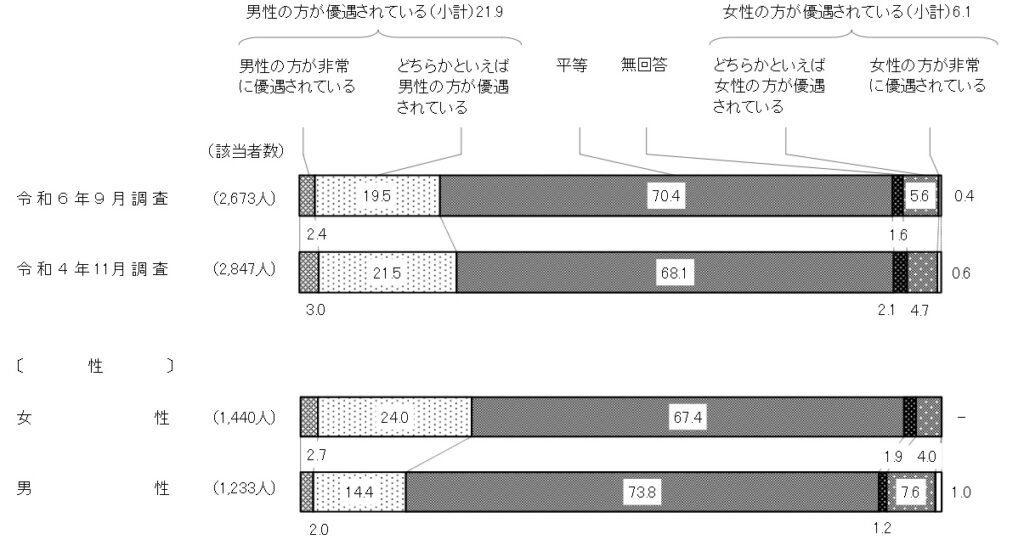

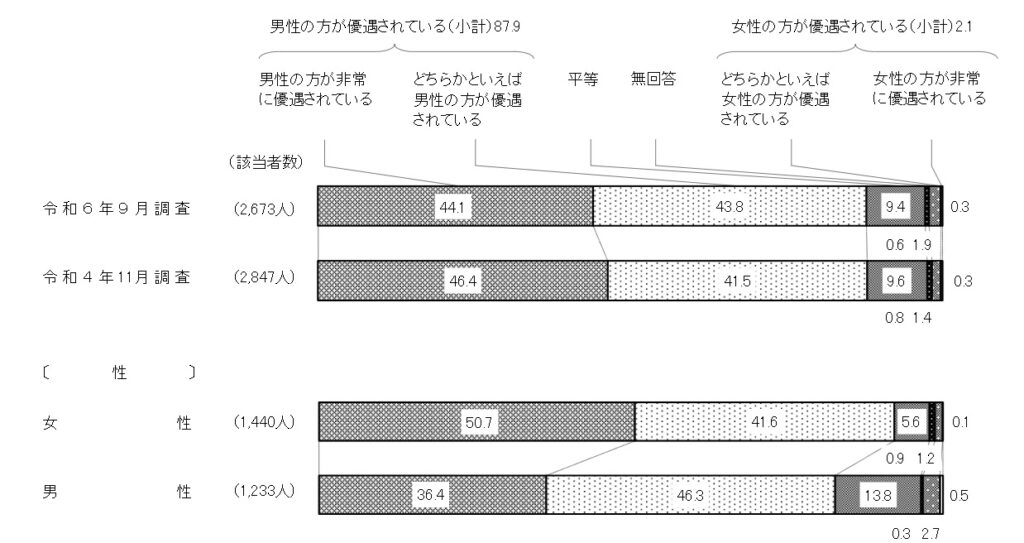

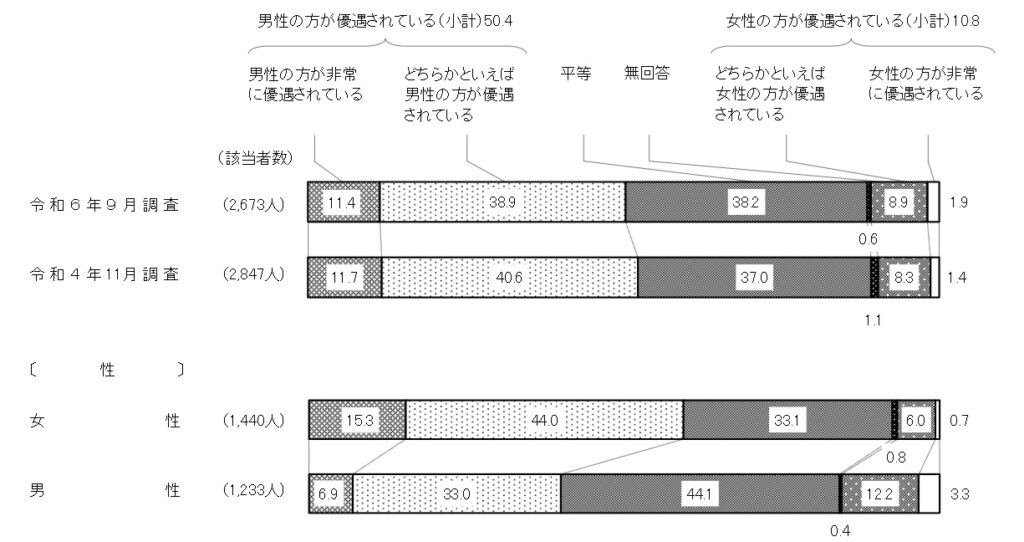

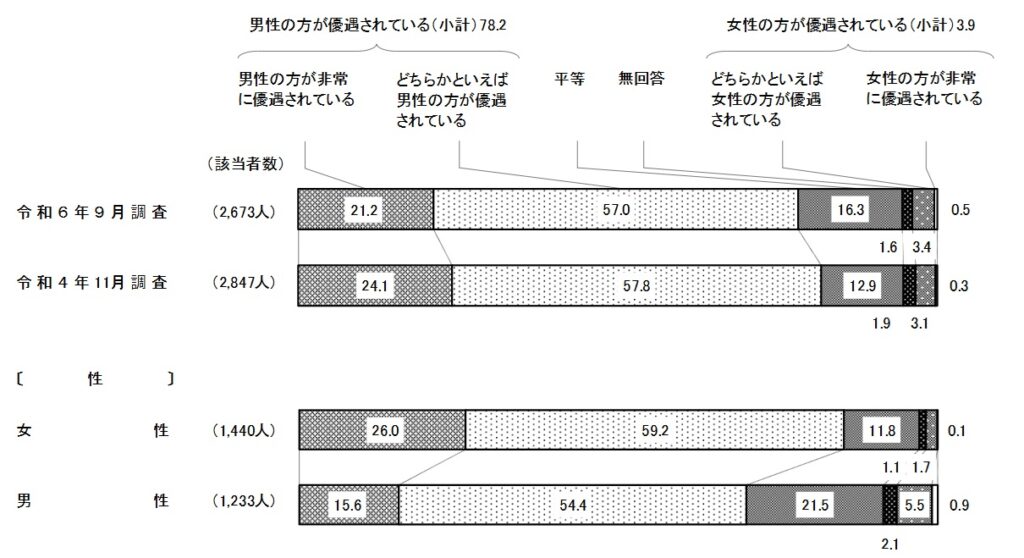

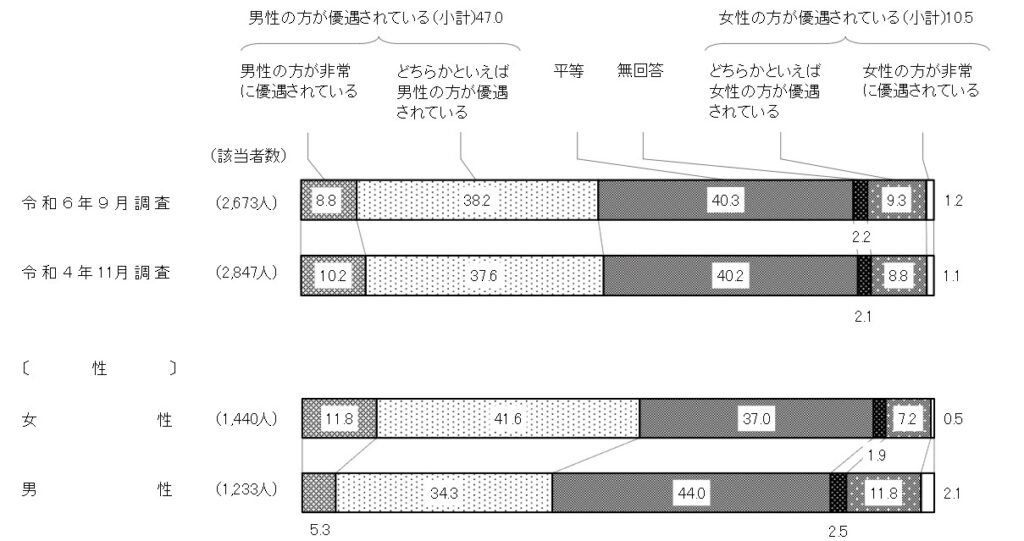

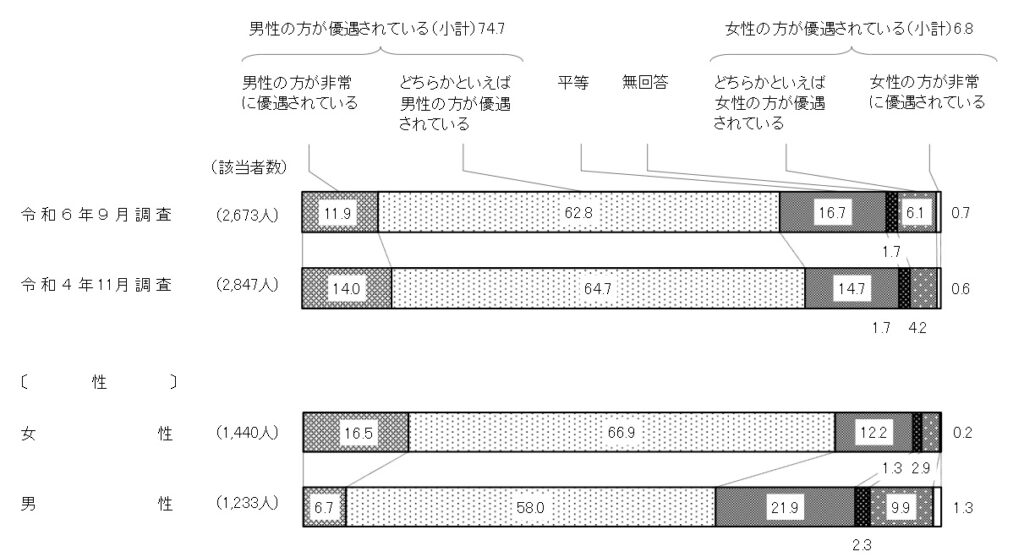

(2)男女共参画に関する世論調査 R6・9調査 R7・2/27掲載

家庭生活において男女の地位は平等になっていると思うか

職場において男女の地位は平等になっていると思うか

学校教育の場において男女の地位は平等になっていると思うか

政治の場において男女の地位は平等になっていると思うか

法律や制度の上において男女の地位は平等になっていると思うか

社会通念・地域の週刊・しきたりなどにおいて男女の地位は平等になっているとおもうか

自治会やPTA活動などの地域活動において男女の地位は平等になっていると思うか

社会全体でみた場合には、男女の地位は平等になっていると思うか

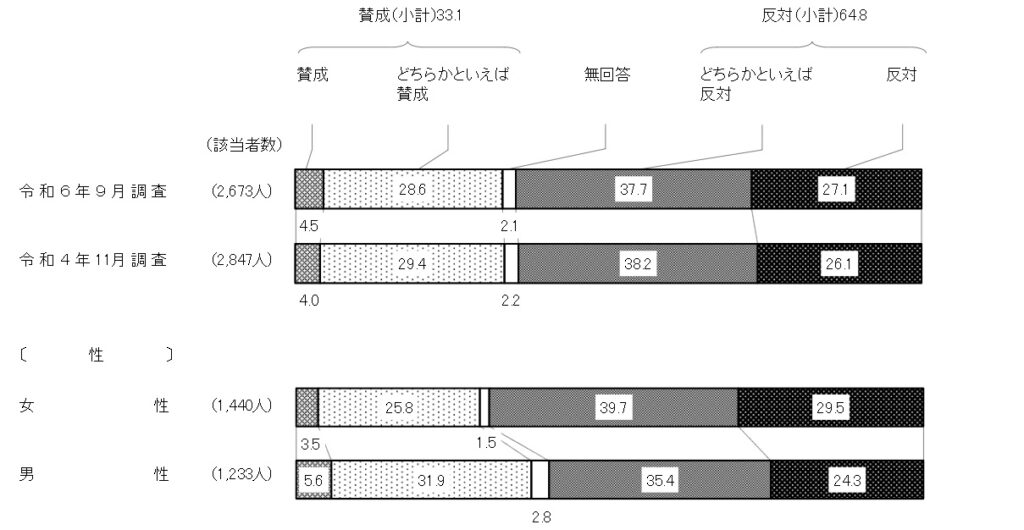

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、どう考えるか

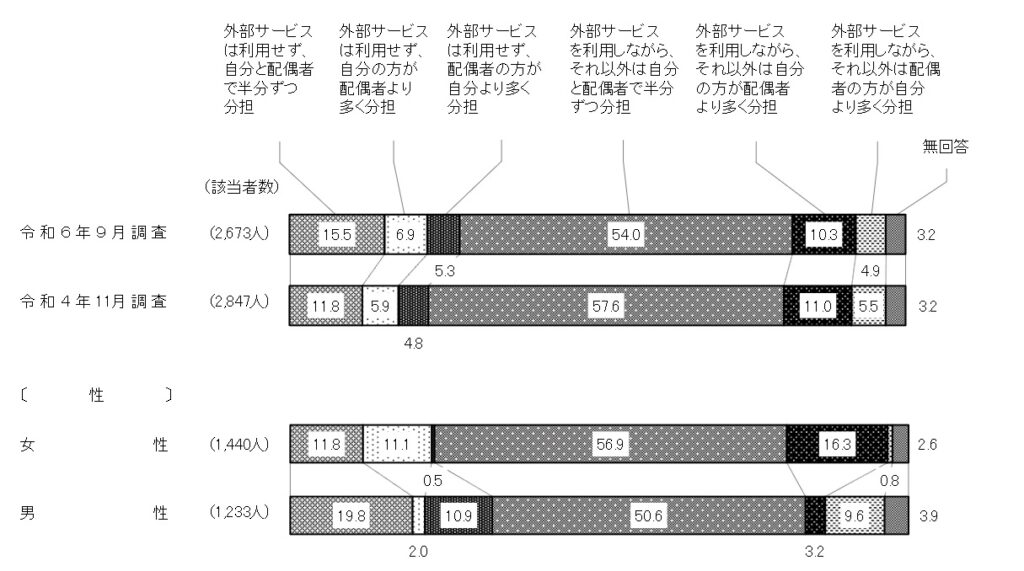

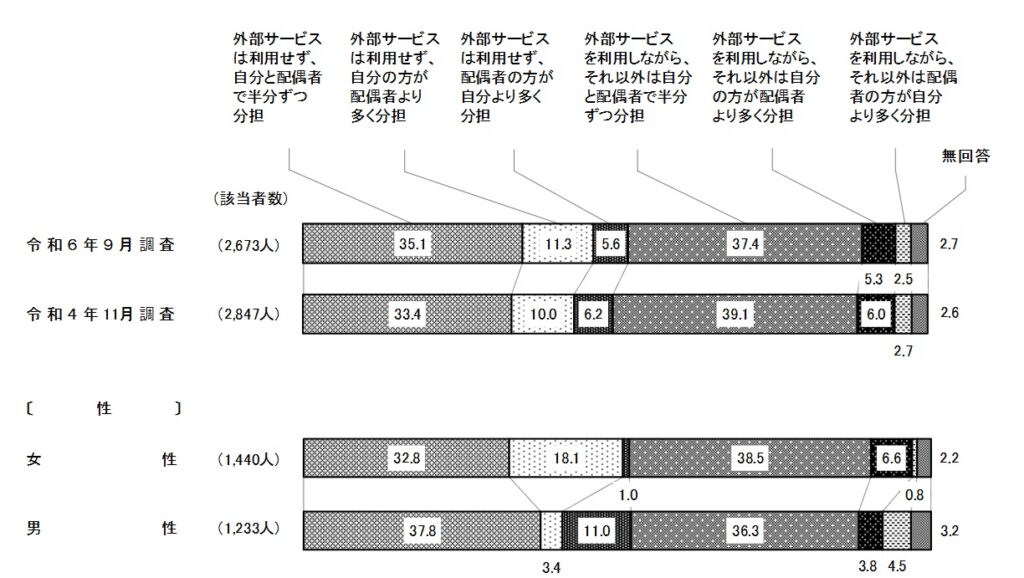

育児について、自分と配偶者でどのように分担したいと思うか

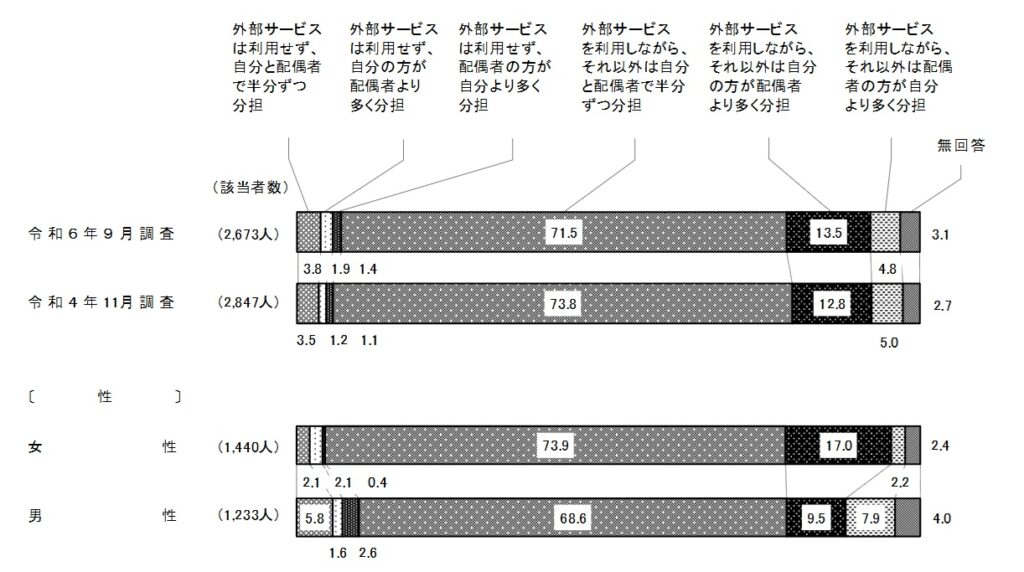

介護について、自分と配偶者でどのように分担したいと思うか

育児・介護以外の家事について、自分と配偶者でどのように分担したいと思うか

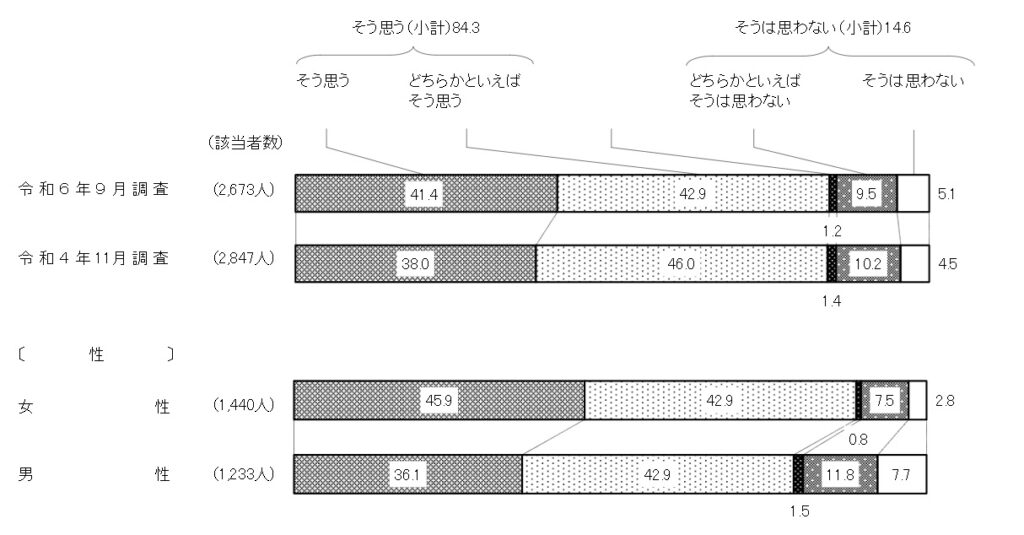

育児・介護・家事に女性の方がより多くの時間を費やしていることが、職業生活における女性の活躍が進まない要因の一つだという意見があるが、この意見について、どう思うか

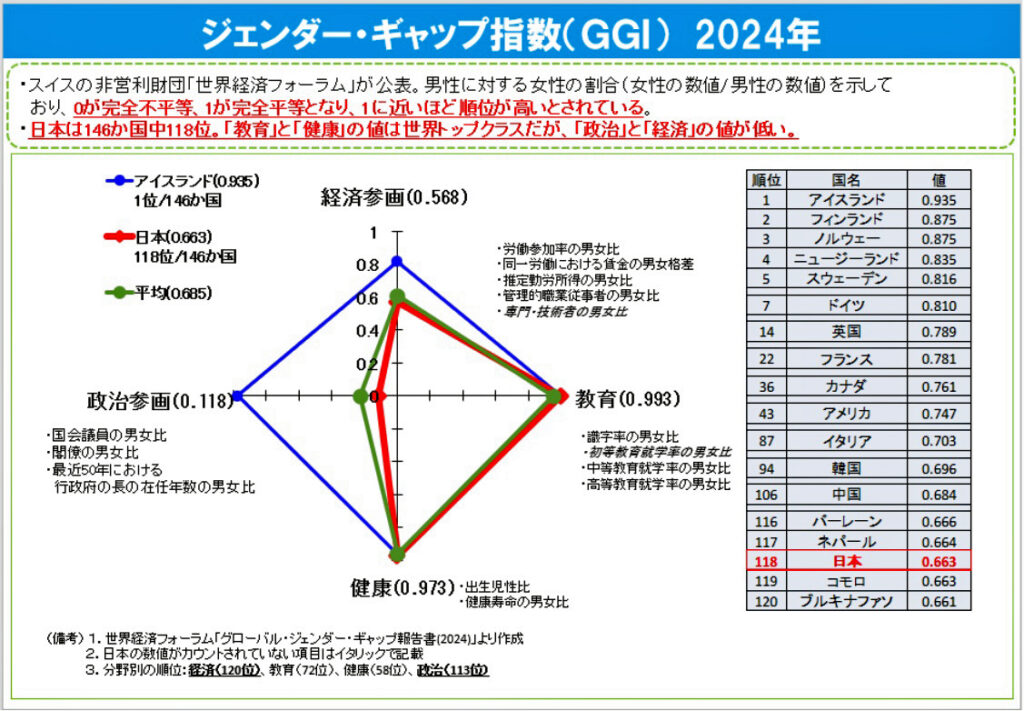

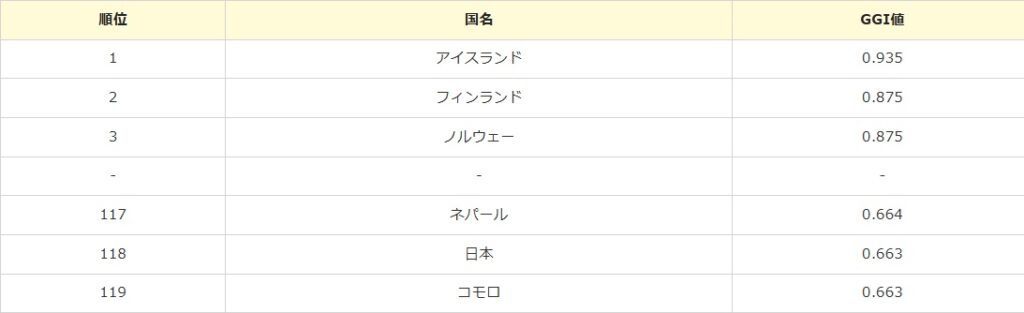

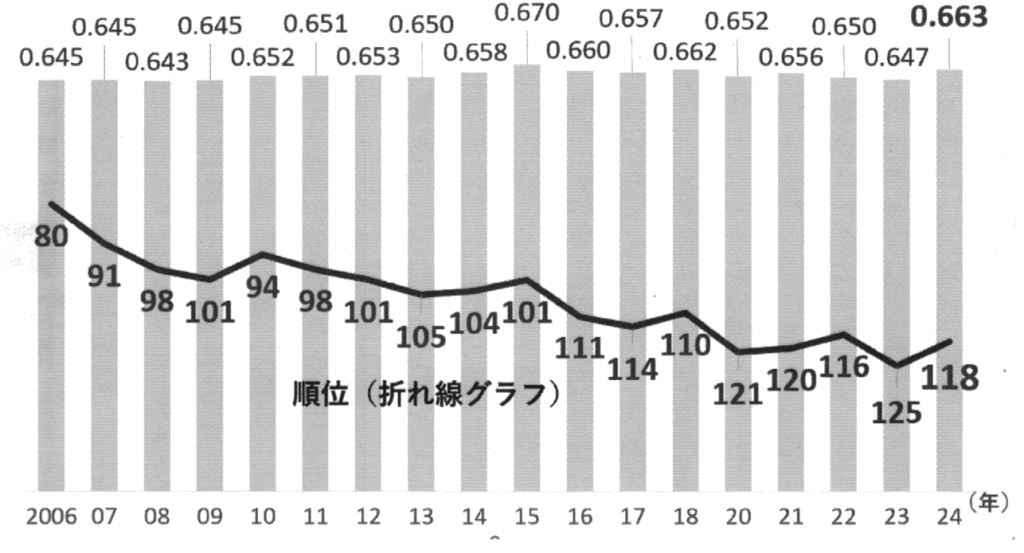

(3)ジェンダーキャブ指数

ジェンダーギャップ指数とは、各国の男女間の格差を測るために、世界経済フォーラム(WEF)が毎年発表している指標です。経済参加や機会、教育、健康、政治などの4つの分野における男女の平等度を0から1の間で評価し、1に近いほど男女の格差が小さいことを示します。

ジェンダーギャップ指数は、各国の絶対的な水準ではなく、相対的なパフォーマンスを測るものです。つまり、男女の格差が小さいということは、男女が同じように社会に参加しているということであり、必ずしも男女の生活水準が高いということでないので、お間違えなく。

ジェンダーギャップ指数の対象分野は以下のとおりです。

- 経済参画:女性の労働力参加率や賃金格差、管理職比率、専門職比率など、経済活動における男女の機会や地位を評価する。

- 政治参画:女性の政治参画や影響力を評価する。国家元首や閣僚、議員、地方自治体首長など、政治的リーダーシップのポジションにいる女性の割合を指標とする。

- 教育:女性の教育水準や教育機会を評価する。初等教育から高等教育までの女性の就学率や卒業率、文系・理系の分野別の女性の進学率などを指標とする。

- 健康:女性の健康状態や健康へのアクセスを評価する。出生時の平均余命や性比、母子保健や家族計画のサービスの利用率などを指標とする。

日本のジェンダーギャップ指数は?

深刻なのが政治参画 0.118(113位)

国会議員(衆議院員)の男女比 0.115(129位)

閣僚の男女比 0.333(65位)

過去50年間の行政府の長の在任期間の男女比 0.000(80位)

次に経済参画 0.568(120位)

労働参加率の男女比 0.768(80位)

同一労働における男女比 0.619(83位)

推定勤労所得の男女比 0.583(98位)

管理的職業従事者の男女比 0.171(130位)

健康 0.973(58位)

出生時の性比 0.944(1位)

健康寿命の男女比 1.039(68位)

教育 0.993(72位)

識字率の男女比 1.000(1位)

中等教育就学率の男女比 1.000(1位)

高等教育就学率の男女比 0.969(107位)

WEFは、「現在のペースでは、完全なジェンダー公正を達成するにはあと134年かかる。これは、5世代分に相当する」と指摘しています。

ジェンダーギャップ指数(棒グラフ)

(4)女子差別撤廃条約 世界189カ国が批准

正式名称

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」

(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)

概要

女子差別撤廃条約(Convention on the Elimination of Discrimination against Women : CEDAW)は、女性・女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃することを基本理念とした条約。条約の締約国は、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野における女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置をとること等が規定されている。

条約の発効

- 1979年12月18日第34回国連総会において採択(賛成130(含我が国)、反対0、棄権11)

- 1980年3月1日署名のため開放

- 1981年9月3日発効(20番目の批准・加盟国(セントヴィンセント及びグレナディーン)の加入書寄託日の後30日目)

日本の署名・批准

- 1980年7月17日署名(デンマークで開催された国連婦人の十年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名)

- 1985年6月24日第102回通常国会において本件条約締結を承認

- 1985年6月25日批准(科学万博賓客として来日中のデクエヤル事務総長に対し、安倍外務大臣よる批准書を寄託)

- 1985年7月25日我が国について効力発生

女子差別撤廃委員会 日本の担当所管は 内閣府 男女共同参画局

女子差別撤廃委員会とは?

(Committee on the Elimination of Discrimination against Women、CEDAW)は、女子差別撤廃条約の履行を監視するために国際連合人権理事会が設置している外部専門家からなる組織である。

機能

- 毎年会合を開き、締約国が提出する報告(同条約の履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの)を検討すること(会合は年3回開催(2,7,10月頃)、於:ジュネーブの国連欧州本部)

- 委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること

- 締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと

このような事が「勧告」されています 例として抜粋

女性差別撤廃委員会(CEDAW)第89会期 第9次日本報告審議総括所見 2024年10月30日

- 皇室典範 皇統に属する男系の男子のみに皇位継承を認めることは、本条約第1条および第2条、ならびに、条約の目的および趣旨と相容れないと考える。

- 婚姻したカップルに同じ姓の使用を義務づける民法第750条を改正する措置が全くとられておらず、実際上多くの場合、女性が夫の姓をとることを強いられていること

- 教育、雇用、公的活動を含む家族および社会における女性と男性の役割と責任に関する家父長制的な態度と根強いジェンダー・ステレオタイプが執拗に存在していること

- 国会、テレビ、インターネットおよびソーシャル・メディアを含め、ジェンダー・ステレオタイプ、女性と少女に関する性差別的なメッセージや描写

- ジェンダー・ステレオタイプが、引き続き女性に対する性暴力およびジェンダーに基づく暴力の根本原因となっており、ポルノグラフィ、ビデオゲーム、マンガなどのアニメーション製品が、女性と少女に対する性暴力およびジェンダーに基づく暴力を助長する可能性があること

- アイヌ、部落、在日コリアンなどの民族的マイノリティの女性と少女に対するジェンダー・ステレオタイプが執拗に残っていること

- 法律で禁止されているにもかかわらず、子ども買春や子どもポルノ関連の犯罪が引き続き報告されるなど、特にオンライン上での子どもの搾取が続いていること

女性差別撤廃委員会(CEDAW)第89会期 第9次日本報告審議総括所見 2024年10月30日

3.ジェンダーについて

GENDER(ジェンダー)

生物学的な性別を示すSEX(セックス)に対して、社会的・文化的に形成される性別。つくられた「男らしさ・女らしさ」

《1987年版の広辞苑には載っていなかった》

→ それに加えて政治的・歴史的に押し付けられてきた性差

ジェンダー平等

固定的な性別役割分担や、つくられた「男らしさ・女らしさ」にとらわれずに、すべての人が平等に、対等に自らの能力を生かして、自由に行動・生活できること。

LGBTQ

多様な性を持つ人々の総称。「レズビアン(女性同性愛者)、「ゲイ(男性同性愛者)、「バイセクシャル(両性愛者)、「トランスジェンダー(性別越境、性別違和」の頭文字。

SOGI・・・性的指向・性自認

「女らしさ」「男らしさ」とは、女性、または男性に期待される性質、行動を指します。

多様な生き方が認められつつある現代ですが、いまだに「女には女らしさを」「男には男らしさを」と求める社会的な価値観は消え去ってはいません。

そもそも、「女らしさ」「男らしさ」とは何でしょうか?

(1)「男らしさ」「女らしさ」

「男だろ」 箱根駅伝での大逆転のシーン

「男だろ!」と連呼する監督。メディアはインタビューで持ち上げ、周囲も同調し、アナウンサーが「男をあげた」、選手も「監督を男に」。

問題の根深さを感じ、まるで「昭和の時代」に逆戻りしたようです

ネット上では厳しい意見も。しかし、これまでまかり通ってきたきたことにも声があがり、「精一杯頑張る姿勢に男も女もないと思う…」

社会を動かしています。「男らしさ」や「女らしさ」ではなく、「自分らしく」生きられる世の中へ。

食事をつくるのはお母さんだけですか?

3人の高校生が、大手コンビニ「ファミリーマート」の総菜シリーズ「お母さんの食堂」のネーミングに異を唱え、オンライン署名を行いました。

社会が作り出す「男らしさ・女さしさ」(ジェンダーを学んだ後の行動でした。

女性が料理を作れないことはおかしいですか?

数年前まで、街中の若い女性に声をかけ、料理をさせたうえで、できない様を見て、笑いものにする、というテレビ番組が放送されていました。

なぜ、女性が料理下手なのが「面白い」とされていたのかというと、「女性なら料理ぐらいできる」という「女らしさ」の規範から逸脱していたからです。現在この番組は放送されていませんが、同様の「女らしくなさ」をあざ笑う構造の番組は、他にもいくつか見うけられます。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に対する意識

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に、「賛成」とするもの33.1%、「反対」は64.8%

「賛成」は70歳以上、「反対」は18歳~29歳、30歳代が高くなっています。若い世代で性別役割分業の考え方を否定しています。

☆10代をはじめとする若い世代は、ジェンダー平等を、それ以前の世代と比べても、より自然に受け止めています。

国際男性デー 11月19日

男性や男の子の健康に目を向け、ジェンダー平等をうながすことを目的に設けられました。

(2)無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)

自分自身が気づいていないものの見方や、思い込み・勘違い・偏りのこと。人生を見つめる中で、長年積み上げてしまった自身の偏りのこと。男女どちらかに不利に働かないよう取り組む必要があります。

アンコンシャス・バイアス事例集 男女共同参画局 作成

アンコンサス・バイアス チェックシート 男女共同参画局 作成

チェックシートの結果は、アンコンシャス・バイアス チェックシートを参照するようです。

4.まとめにかえて

日本をジェンダー平等後進国にした「問題点」は何か? 問題点➀

「戦前の家族制度は美しい日本の伝統」と賛美する戦前回帰の改憲勢力が、政権の中心になっている。

=選択的夫婦別姓制度やLGBT法を認めない

→性被害当事者らが求める「不同意性交等罪」が成立しましたが

憲法9条、13条、24条の実現を。刑法・民法の改正を