教員「働かせ放題」継続 衆議院 給特報改定案を可決

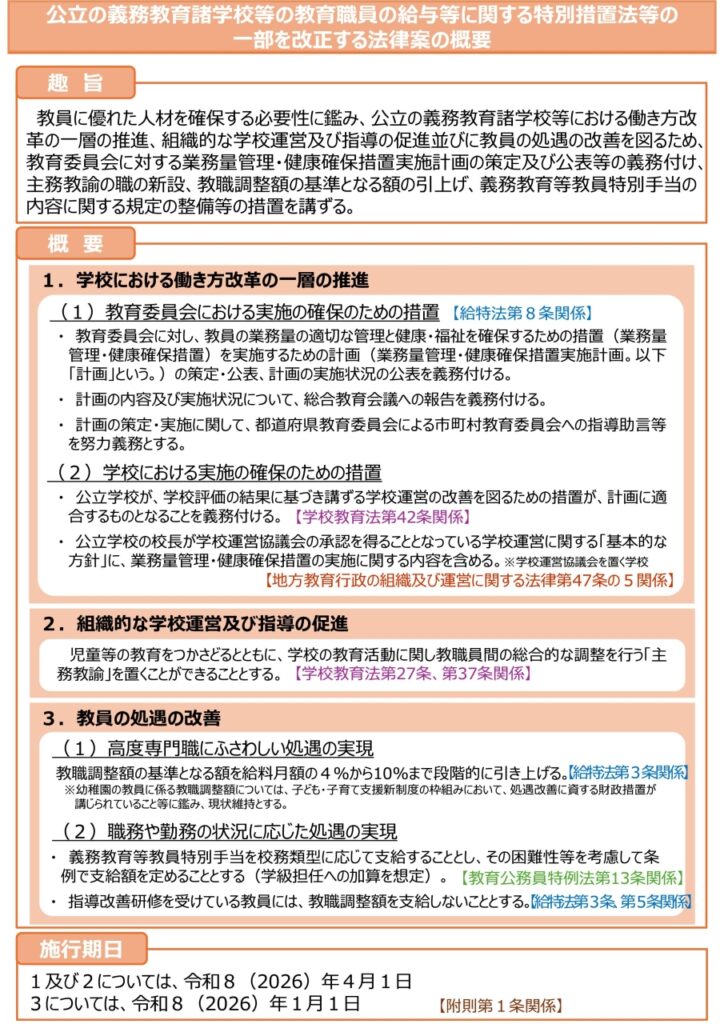

政府は2025年2月7日、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)等の一部を改正する法律案」を閣議決定し2025年4月10日の衆議院本会議で審議入りしました。

衆院文部科学委員会は5月14日、学校の「働き方改革」をうたいながら公立学校の教員を残業代制度の対象外のままとする教員給与特別措置法(給特法)改定案を自民、公明、立民、国民、維新の5党の提案で一部修正したうえで、5党の賛成で可決しました。

給特法は、月給の4%を教職調整額として支給する一方、公立学校の教員を労働基準法の残業代制度の対象外としています。改定案は、残業代不支給制度を維持したまま、調整額を10%まで段階的に引き上げることが柱。調整額には長時間労働を抑制する効果はなく、教育関係者からは「働かせ放題」を継続するものだと批判が上がり、国会前では抗議集会が開かれました。

改定案に盛り込まれた「主務教諭」や「学級担任手当」の創設も、教職員の序列化や階層化を進め、学校現場を分断することにつながります。

5党による修正は、2029年度までに教員の1カ月の「時間外在校等時間」を30時間程度に削減することを目標として定め、そのために、教員1人当たりが受け持つ授業時数の削減▽標準授業時数などにかかわる教育課程の検討▽義務教育標準法上の教職員定数の見直し▽法施行後2年をめどに教員の勤務状況を調査―などを付則に盛り込むもの。

ただし、残業代不支給制度や主務教諭などについては何も言及がなく、法案の性格を変えるものではありません。

採決された14日、全日本教職員組合(全教)は採決に抗議し、法案の廃案を求めて国会前行動を行いました。

檀原毅也委員長は、極めて不十分な内容の修正案を密室で協議し、可決したことに「非常に怒りを持っている」と強調。修正案に、担当授業時数の削減などが書き込まれたことは「この間の運動の反映だ。問題はどのような具体的措置を講じるかだ」と述べ、教育予算増や持ち授業時数の上限設定、少人数学級推進の必要性を指摘しました。

一方で、教員が働いた時間を労働基準法上の労働時間と認めない給特法の根本的な矛盾は解消されておらず、教職員の共同を破壊する賃金格差の問題点の追及も不十分だと指摘。「参院で徹底的に審議し、広く知らせていく必要がある」と訴えました。

働かせ放題の続行

労働基準法は、残業に割増賃金の支給を義務付けています。使用者のコスト意識に訴え、長時間労働にブレーキをかける制度です。給特法は1971年、公明党を含む当時の全野党の反対を押し切って成立。ブレーキを外しました。「労働時間が青天井になる」という批判に、残業命令を制限する条文を盛り込んだから当たらないとしました。

確かに校外実習・修学旅行・職員会議・災害等緊急時以外の残業命令は禁じられました。しかし、抜け道があります。成績付けなどで所定時間を超えて働いた場合、残業命令がないため労働ではなく「自発的な教育活動」とされたのです。

例えば、ほぼ連日夕方まで部活動指導にあたり、深夜まで高校入試の全生徒分の書類を校長印を押しながら作成しても「自発的活動」扱いです。こうして、どんなに働いても労働とみなさない「働かせ放題」の仕組みがうまれました。

しかし、これは違法です。労働基準法は37条(残業代支給)以外は教員に適用され、1日の労働時間が8時間を超えれば労基法違反です。国の実態調査でも平均11時間以上働いています。教員養成系のある大学教授は「先生たちは命を削りながら学校を支えている」と言います。そんな教員に「働かせ放題」継続を告げる法案は撤回すべきです。

法案には、教員に支給されている「教職調整額」を現在の本給4%から6年かけ10%に引き上げることも盛り込まれています。

しかし、賃上げは労働時間の削減に何の効果もありません。また、財源の半分は他の教員手当を削減し捻出するため、実質増は半分です。大卒18年目の教員で試算すると来年は月1500円、6年後で月9000円。もし残業代を支給すれば、小学校で月16万円、中学校は月22万円になります。「調整額」のわずかな改善で「働かせ放題」続行ではたまりません。

法案審議で、阿部俊子文科相は「時間外勤務命令によらず所定の勤務時間に業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とはいえない」と繰り返し答弁しています。

「主務教諭」の新設

給特法等改定案は各学校は「主務教諭…を置くことができる」としました。「主務教諭」は校長などの「命を受けて…職員間における総合的な調整を行う」職です。給与体系も教諭より上の中間管理職のような存在で、文部科学省は「主務教諭」は教諭の2割が目安だといいます。

文科省はこの間、学校を企業や役所のようなピラミッド組織にする政策を重ねました。2000年、職員会議を「校長の職務執行に資する」補助機関と規定し形骸化。06年、教育基本法の改悪で「学校においては…教育が組織的に行わなれなければならない」。07年、その具体化で「主幹教諭」を導入。そして昨年の中教審で「国家公務員は10の職階があるのに、学校には4の職階しかない」とやり玉にあげ、五つ目の職階「主務教諭」となりました。

しかし、学校が職階の少ないフラットな組織となっているのには理由があります。それは学校が子どもの教育の場だからです。教育は、子どもも教員も主体性のある人間として接することで成立します。教員は一般公務員と異なる専門職です。上司の命令でなく、目の前の子どもと一緒にすごす教育者として自らの判断と責任で仕事をします。

教員集団を階層化したらどうなるか。危惧されるのは、教員間の協力にヒビが入ることです。リスペクトし合い、対等に意見を述べあって運営に加わり力を合わせるという学校文化が、教育を支えてきました。

しかし、教員の何割かが校長の命を受けて動く「主務教諭」になれば、そのもとで働く教諭たちは対等に意見が言えなくなります。教諭の熱意と協力は冷め、「主務教諭」はわずかな加給と引き換えに、過大な仕事を負わせられるおそれもあります。

「主務教諭」の導入は、教諭の給与減をもたらす可能性もあります。「主任教諭」を導入した東京都では、教諭の給与は大幅に減りました。文科省は「主務教諭」の昇給分の予算を確保し、給与削減はしないといいますが、実際には自治体が決めるので、都のようなケースは否定できません。昇給分の財源に教諭の手当等が充てられる可能性もあります。

関東のある県から、上意下達の最先端とも言われる東京都下の学校に転勤した教員は、こうもらします。「転勤前の学校は、子どものために何かやろうという雰囲気がまだあった。こっちは、何をしたら管理職が喜ぶかな?という感じで息がつまる」

学校がピラミッド組織になるにつれ、子どもの不登校は急増しました。教員が息苦しい学校は子どもにとっても息苦しい。その道を加速させていいのか。「主務教諭」は子どものためになりません。

“時短ハラスメント” ⁉

給特法等改定案は、地方の各教育委員会に「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定を義務付けました。教育委員会は教員の業務量管理などの目標を定め、毎年度、その実施状況を公表するとされています。法案で唯一の「働き方改革」に関する部分です。

しかし、同「計画」の最大の問題は、国の無責任性です。法案では、国は教育委員会に「指針」を示すだけ。今後の教員の働き方改革は地方に丸投げするという、事実上の撤退宣言です。

すでに国は法案審議で、今まで行った全国教員勤務実態調査は今後行わず、教育委員会の調査を国が集計して勤務時間を把握する、と答弁しています。その意味は重大です。調査を国から教育委員会に切り替えただけで、教員の勤務時間を短く見せられるからです。

2022年の国の全国勤務実態調査では、国「指針」で上限とされた月残業時間45時間をクリアした教員の比率は、小学校35・6%、中学校22・8%。「指針」から見ても深刻です。

ところが、同じ年の教委調査では、クリアした教職員は63・2%にはね上がります。教委調査は、国調査のように個々の教員が回答する方式ではありません。退勤しなくても退勤時刻にタイムカードを押させるなどしたものを、教委が集計した可能性が疑われます。

文科省自身が「残業時間は3割も減った」という粉飾を土台に、今回の法案を準備したことも、吉良よし子参議院議員の質問(3月24日)で明らかになっています。

勤務時間を粉飾して、教員の働き方改革は終わったことにする。法改正でそんな方向に進めば、粉飾はさらにふえ、仕事があるのに早く帰れという“時短ハラスメント”も今以上に広がります。国のモラルが問われる、最悪の方向です。

そもそも、教委が「計画」を立てれば働き方改革は進むということ自体が幻想です。そんなことなら、すでに問題は解決されていたでしょう。

国はこの間「業務改善」中心の「働き方改革」の号令をかけ続けてきました。しかし、この16年間で教員の平日勤務時間は小学校で13分、中学校で10分増えたのです。しかも「業務削減」で、子どもの遠足など削っていけないものも削っています。全国学力テストや教員評価など子どもの教育に有害な業務の削減は重要ですが、業務削減だけでは限界があることも明らかです。

必要なのは、授業の量に比べてあまりに少ない教員の定数増と、残業代制度を教員にも適用すること。これはいずれも、国の法律と予算の問題です。それなのに、国は働き方改革から撤退する。法案は問題解決への逆走です。

「やりがい搾取」って?

やりがい搾取とは、従業員が仕事に対して感じる充足感や手応えを利用し、必要以上に労働させて余剰労働の利益を得ることです。 やりがい搾取という言葉は、労働者の過酷な労働環境を表す造語です。

教育社会学者の本田由紀氏が著書などで使い、一般に広く認知されるようになりました。

教師、保育士、介護職など、仕事柄、従事者が社会的な使命や重要性を感じやすく、またサービスを提供する相手との関わりの深さから誠意が生まれ、長時間労働や賃金が抑制されても働き続けてしまうということです。